「認定スクールトレーナー制度」

について

認定スクールトレーナーとは?

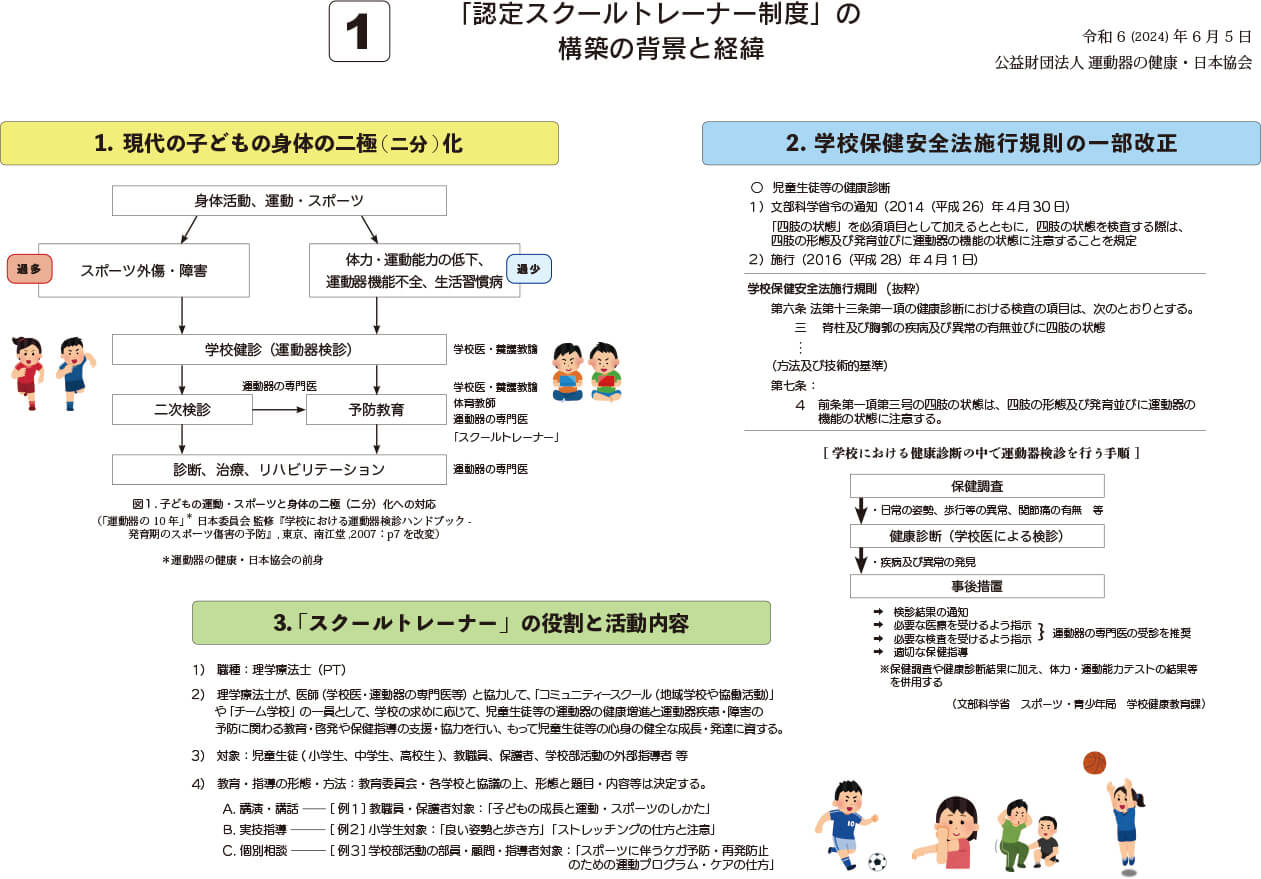

- 1. 学校における運動器検診体制の整備・充実事業

-

「運動器の10年」日本委員会(公益財団法人運動器の健康・日本協会の前身)が、杉岡洋一委員長(第2代:2003年~2009年11月)の下、「国の規則の1行を変えよう!」とのスローガンを掲げて総力を挙げて取り組んだのが、世界運動の重点項目「小児の運動機能障害、スポーツ障害」に関わり、日本委員会3つの目標の一つであった「運動器疾患・障害の早期発見と予防体制の確立」でした。

全国10地域(北海道、京都府、徳島県、島根県、新潟県、宮崎県、愛媛県、埼玉県、熊本県、大分県)での10年(2005年度~2014年度)に及ぶ『学校における運動器検診体制の整備充実モデル事業』の調査研究成果を基盤に、文部科学省はじめ国の関係各所及び日本医師会等の学校保健関係組織・団体に様々な働きかけを積み重ねました。

そのおかげで、『中央教育審議会答申~子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保するために学校全体としての取組を進めるための方策について~』(2008年1月17日)で、「子どもの健康を取り巻く状況」の中に「過度な運動・スポーツによる運動器*疾患・障害を抱える子どもも見られる状況にある」と記載され、「子どもの健康をめぐる現代的な課題」の一つとして、運動器疾患・障害が位置づけられました。そして、その脚注には、「運動器」とは、骨・関節、筋肉、靱帯、腱、神経など身体を支えたり動かしたりする器官の総称(「運動器の10年」日本委員会)との解説が付記されたのです。

2013年3月29日には、「スクールトレーナー」が、特許庁により、登録商標として承認されました(第5569187号、第41類:資格付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与等、第42類:運動器疾患・障害の予防に関する調査及び分析)。

- 2. 学校保健安全法施行規則の一部改正

-

2014年4月30日、「学校保健安全法施行規則の一部改正等について(通知)」(文部科学省/久保公人スポーツ・青少年局長)が、各都道府県知事等に発出され、ここに学校の健康診断に、正式に運動器検診が導入されることが確定したのです。

その切所は、2012年11月19日の文部科学省「今後の健康診断の在り方等に関する検討会」(有識者会議)でした。武藤芳照(東京大学教授:当時、運動器の健康・日本協会業務執行理事)と内尾祐司(島根大学教授、同協会理事)が、参考人として招かれ、学校健康診断における運動器検診の必要性とその期待される効果等について説明すると共に、各委員からの数多くの質問に対応しました。その質疑応答の中で、児童生徒等への予防教育の一環として、当協会が「スクールトレーナー」の構想を有していることを、初めて学校保健関係者に披歴しました。

2016年4月より、改訂学校保健安全法施行規則が施行され、ここから全国の小中学校・高校等での運動器検診が始まりました。当協会が、この要望を掲げてから、実に11年の活動の成果でした。その後、着実に運動器検診は展開していきましたが、まだまだ現場の課題は少なくなく、とりわけ、健康診断後の事後措置や保健指導、日常の予防教育への運動器の専門家の支援協力が求められています。

- 3. 認定スクールトレーナー制度の構築

-

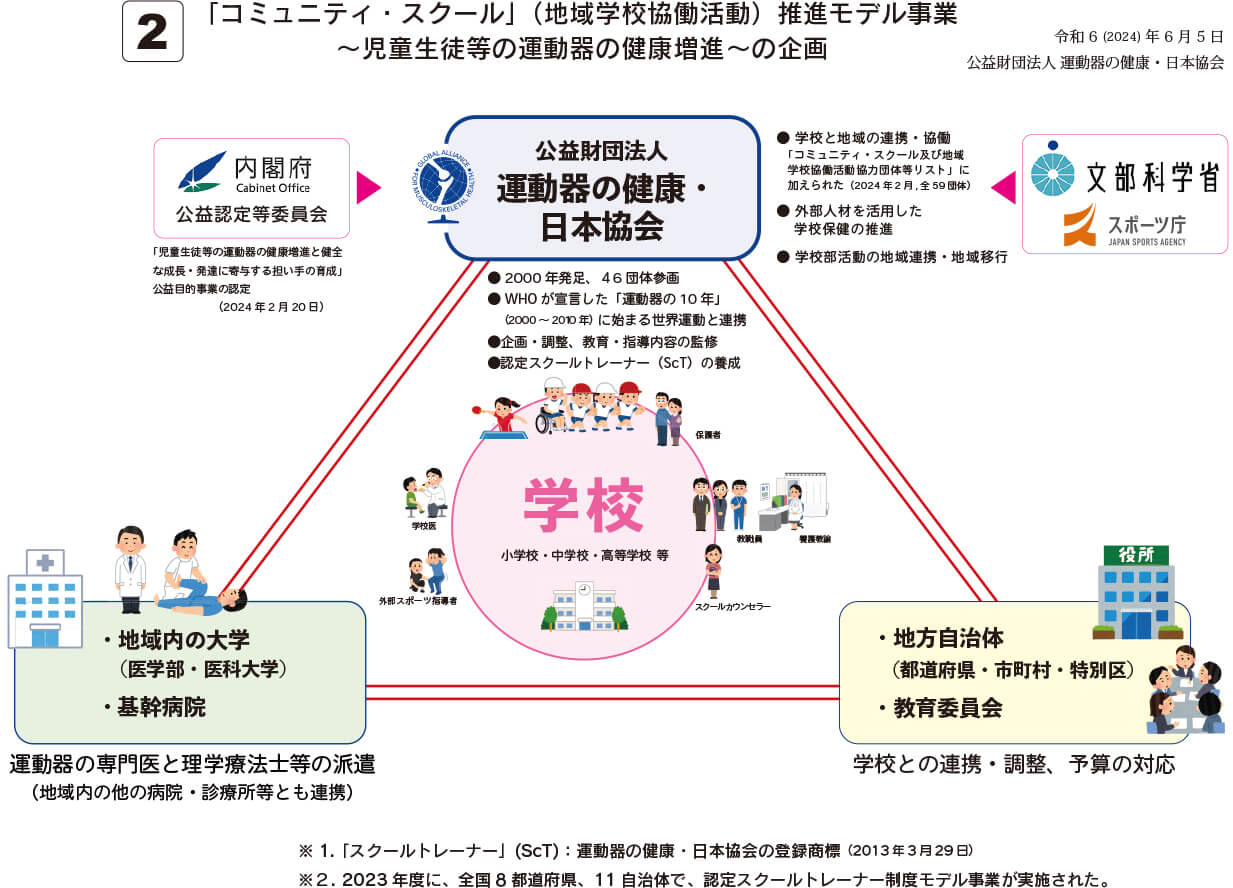

そして、「認定スクールトレーナー制度」の構築への準備が進められ、2023年度には、「当協会~地域の医療機関~自治体・教育委員会のトライアングル連携体制」により、全国8都府県11自治体(東京都:港区・中野区、島根県:隠岐の島町、大田市、雲南市、神奈川県:横浜市、愛媛県:西条市、長野県:東御市、兵庫県:西宮市、佐賀県:神崎市、京都府:京都市)で、モデル事業が実施されました。

2024年2月20日には、内閣府公益認定等委員会での審議承認を経て、岸田文雄内閣総理大臣より松本守雄当協会理事長宛に、「認定書」(「児童生徒等の運動器の健康増進と健全な成長・発達に寄与する担い手の育成」を、新たに正式な公益事業として認定する)が付与されました。と同時に、同月、文部科学省が進めている「コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動」に協力する団体等のリスト(全国都道府県教育委員会連合会他、全59団体)に、当協会が、<スポーツ・文化分野>の団体の一つとして、公益財団法人日本スポーツ協会等と並んで加えられました(運動器の健康増進、疾患・障害の予防に関わる教育・啓発等を主たる事業とする団体として記載)。

2024年8月に、初の認定スクールトレーナー養成講習会が開催される運びとなり、定員120名のところ、47都道府県理学療法士会からの推薦者各1名の他、一般公募には1114名の応募があり(平均倍率15.3倍)、きわめて社会的ニーズの高い事業であることが改めて認識されました。

このように、認定スクールトレーナー制度は、将来の社会を支える子どもの運動器の健康増進に資する取り組みとして、歴代の委員長・理事長(2000年より、初代:黒川高秀氏、第2代:杉岡洋一氏、第3代:山本博司氏、第4代:河合伸也氏、第5代:岩本幸英氏、第6代:丸毛啓史氏)以下関係者の熱意とたゆまぬ尽力とにより構築されてきた公益事業です。

決して、特定の職種・分野の社会的利得や権益を確保・増大するための事業ではありません。

少子高齢化がますます進展する日本ですが、いつの時代も、「子どもは国の宝」です。その子どもたちが、「動く喜び 動ける幸せ」(当協会の標語)を、生涯にわたって体感・実践でき、健康な社会つくりに役立つように、今後、さらにこの制度を充実していく所存です。

このような目的と経緯をご理解いただきまして、今後も当協会に対して、特段のご支援ご協力をいただければ幸いです。

公益財団法人運動器の健康・日本協会

理事長 松本守雄

「スクールトレーナー制度」とは?

- 認定スクールトレーナー制度について

-

運動器の健康・日本協会 学校保健委員会委員長

高橋敏明理学療法士が学校での児童生徒等に対して保健指導的な役割を果たし、運動器疾患・障害の予防教育を実施し、もって児童生徒等の運動器の健康を推進すると共に、心身の健全な成長、発達に資することを目指して、継続的に有効なシステムとして機能するために、「認定スクールトレーナー制度」を構築準備中です。この制度は、公益財団法人「運動器の健康・日本協会」が、内閣府や文部科学省と連携を図りながら、外部人材を活用した学校保健を推進し、コミュニティスクールとしての地域と学校の協働や学校運動部活動の地域移行などを踏まえたうえで実施します。

2023年のモデル事業では、全国8都道府県、11地域で計画されており、「連携トライアングル」を骨格に整備、調整中です。つまり、(1)公益財団法人「運動器の健康・日本協会」が企画・調整し、教育や指導内容を監修し、(2)地域の大学病院や基幹病院の協力により整形外科医等(リハビリテーション医を含む)や理学療法士を派遣していただき、(3)地方自治体や教育委員会が学校との連携や調整及び予算の対応をしていただき、それぞれ緊密に連携を図りながら実施します。

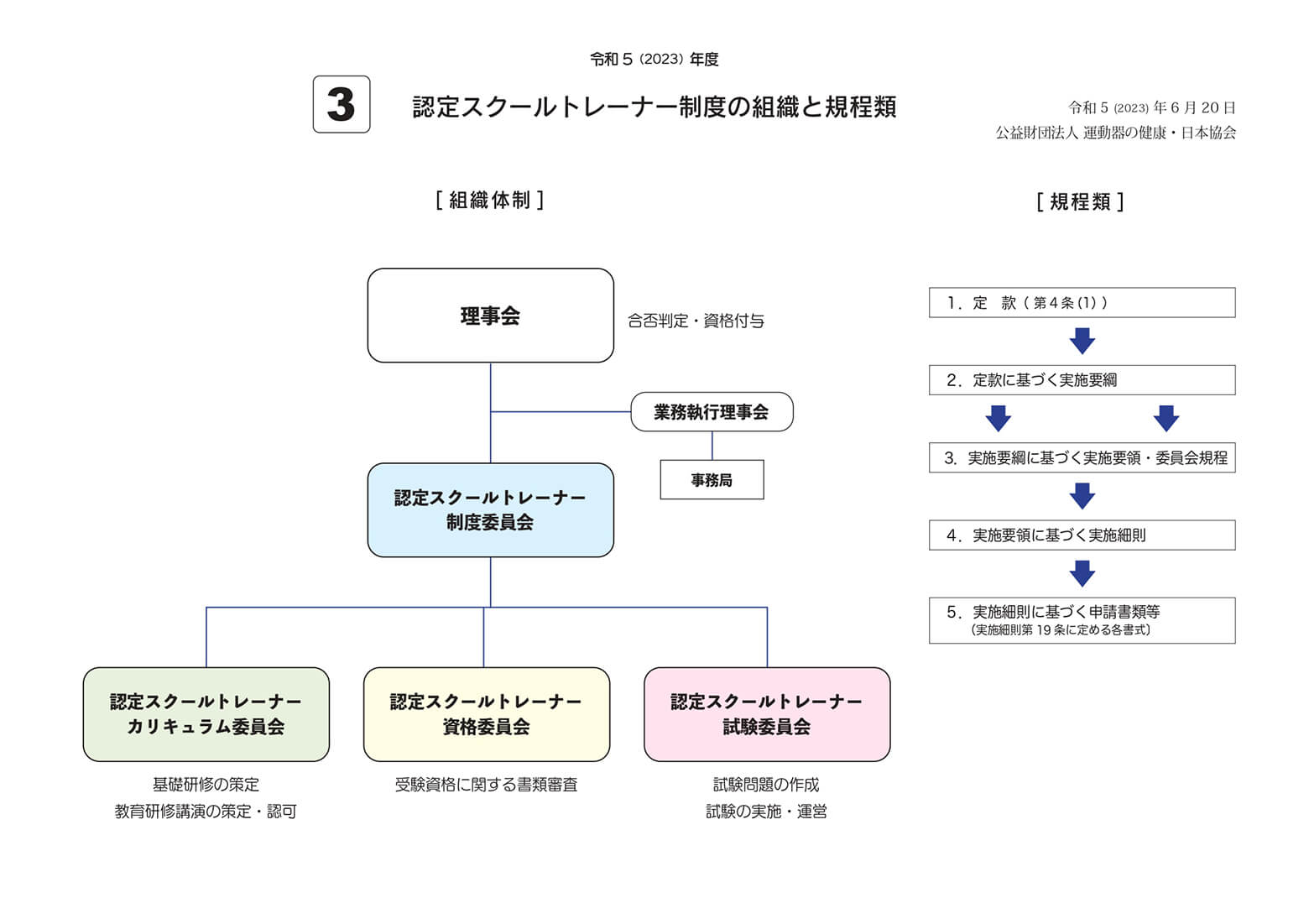

その組織体制としては、認定スクールトレーナー制度委員会の下で、カリキュラム委員会、資格委員会、試験委員会の3つの委員会を設置し、それぞれ役割分担し、合否判定の結果・資格の付与等を理事会に提出し、決定します。

実施要綱としては、講習会及び資格試験を実施し、認定スクールトレーナー資格を認定し、更新は講習会を実施し資格更新します。申請資格は、理学療法士であり、認定スクールトレーナー育成のための基礎研修カリキュラムに基づく40単位(1単位:60分)の研修を修了することが必要です。単位の取得は、e-ラーニング活用30単位、対面式講習10単位としています。カリキュラムの内容は、学校における運動器の保健指導の基本的な理解と指導に加え、学校保健安全法施行規則、学校教育課程及びコミュニティスクールの理解など多岐にわたります。そのための研修の手引きとして、『理学療法士のための学校における運動器疾患・障害の予防マニュアル~認定スクールトレーナー活動の手引き』(本協会監修、(株)南江堂)の出版を2024年5月に予定しています。

第1回の認定講習会は2024年8月下旬を予定しており、2日間の日程で講習の後、2日目後半に資格試験を実施する予定としています。認定試験に合格し適格と認められ資格者となった認定スクールトレーナーが、全国の学校で活躍することにより、児童生徒等の健康増進に寄与することを心から願っています。

この新しい認定制度に対しまして、理学療法士の方々はもちろん、全国の整形外科医や学校医の先生方はじめ学校関係者の皆様のご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

最後になりますが、全国の理学療法士の皆様には、来年度開始されます「認定スクールトレーナー制度」の1期生として講習会の申請をされますようお待ちしています。

「認定スクールトレーナー制度」に関する刊行物

-

ここでは、「認定スクールトレーナー制度」に役立つ刊行物を紹介します。

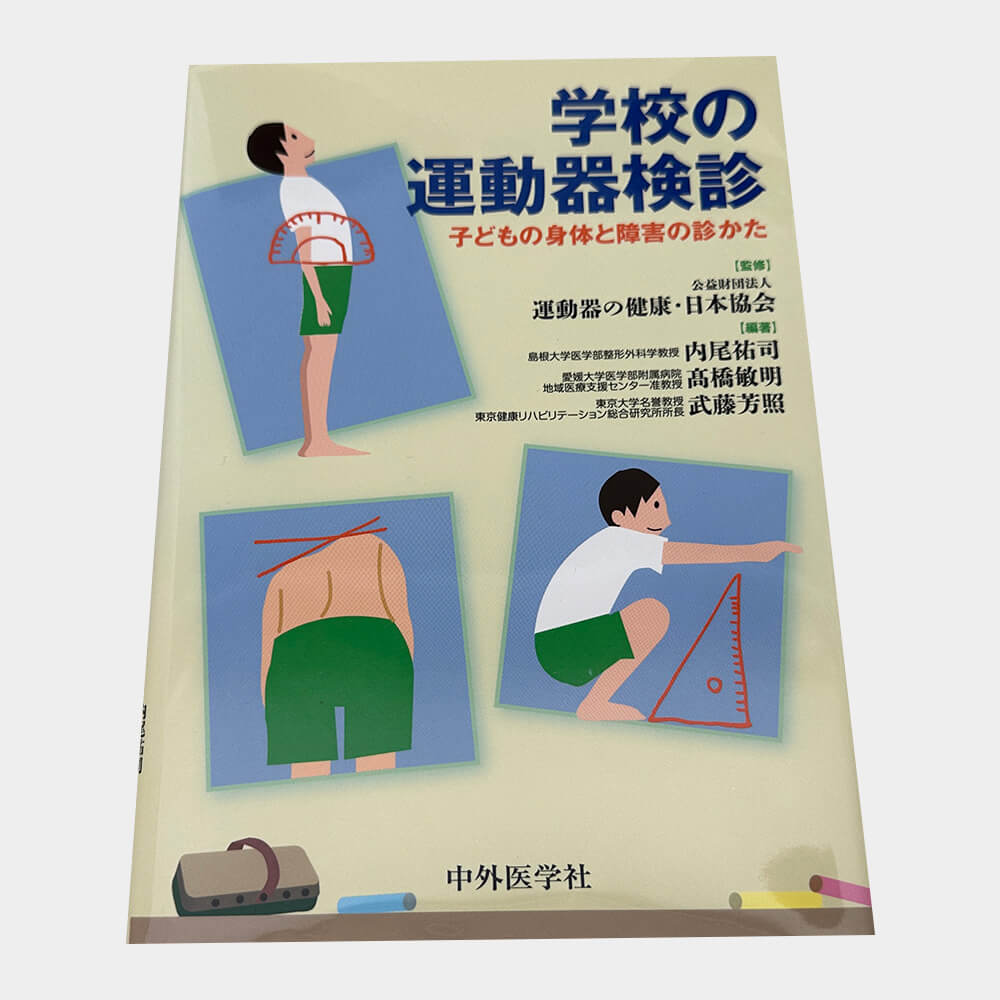

『学校の運動器検診』子どもの身体と障害の診かた

発行:中外医学社

学校の健康診断に、運動器検査が導入に至った経緯と意義、目的、運動器検査の具体的手順や、運動器検診での重要な疾患・障害のチェックポイントや事後措置の基準、運動器機能不全の現状と仮題、そして運動器の今後などを掲載しており、認定スクールトレーナーを目指す人は一読すべき書となっている。

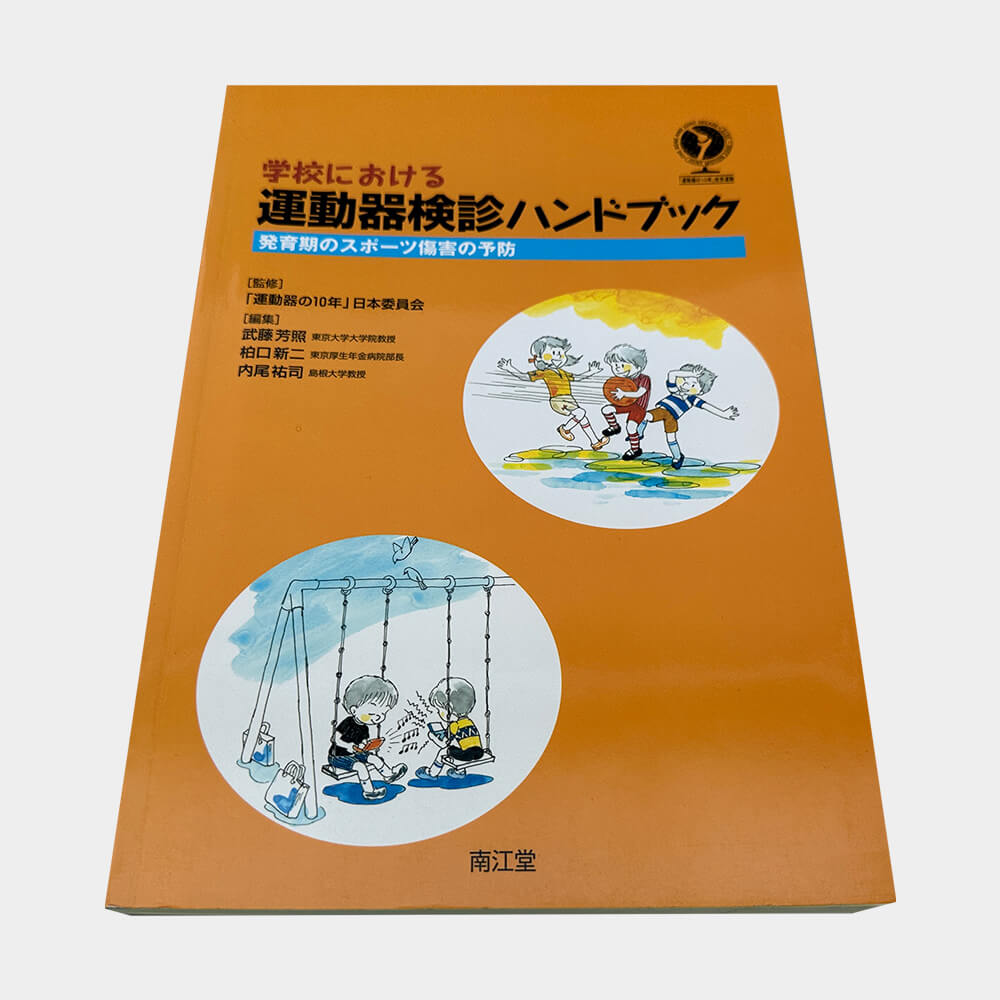

『学校における運動器検診ハンドブック』発育期のスポーツ障害の予防

発行:南江堂

児童・生徒の体力・運動能力およびスポーツ傷害の実態、学校における健康診断と、運動器検診の内容、方法、そして医学的基礎と社会的意義など、細かくまとめられており、認定スクールトレーナーを目指す人は、ぜひ網羅してほしい内容となっている。

「認定スクールトレーナーのセミナー」情報

-

- 第1回

-

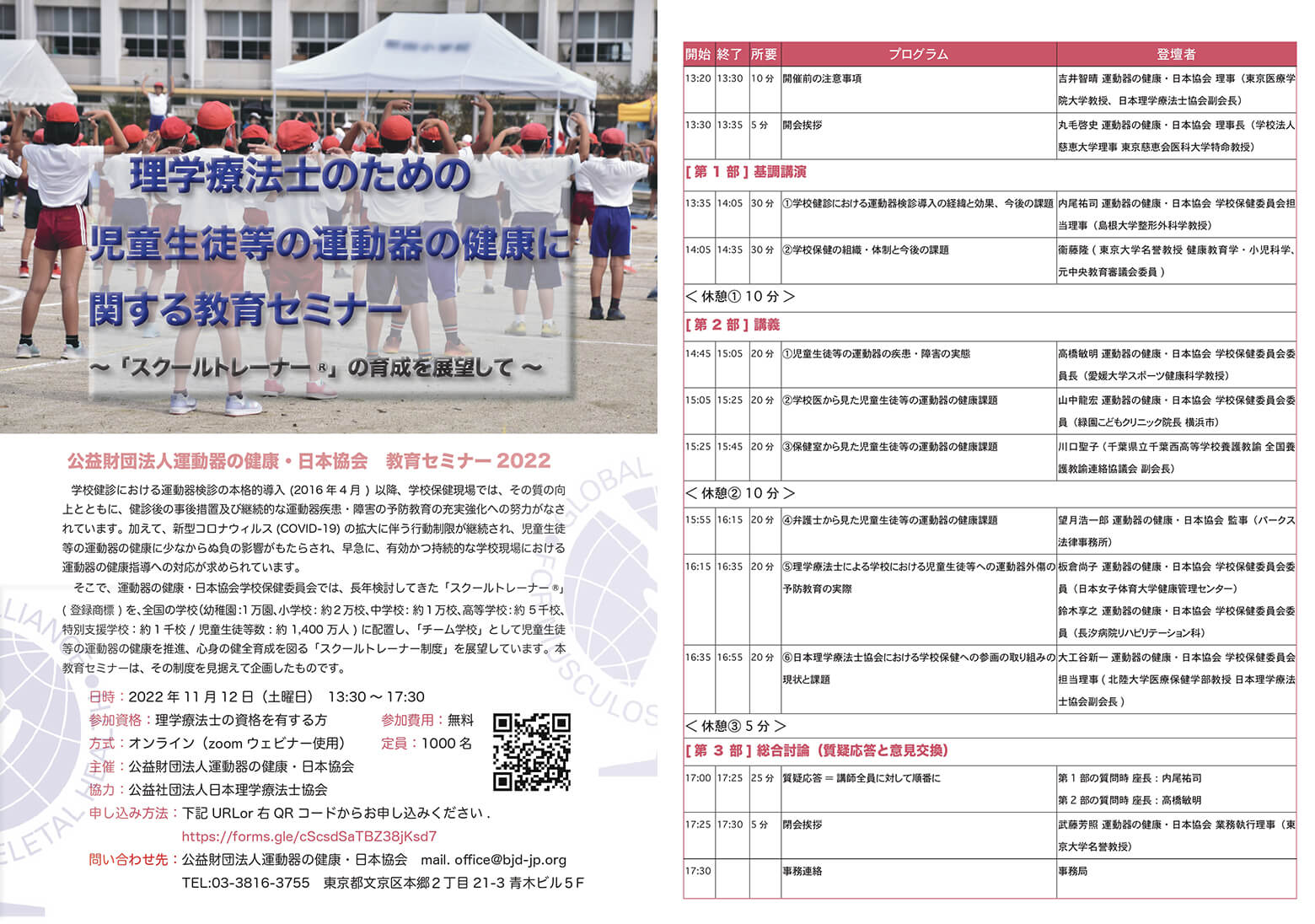

2022年11月12日(土曜日)

「理学療法士のための児童生徒等の運動器の健康に関する教育セミナー」〜「スクールトレーナー」の育成を目指して

- 第2回

-

2023年11月18日土曜日

「児童生徒等の運動器の健康に関するセミナー」〜「認定スクールトレーナー」の育成を目指して※詳細は9月中旬に発表予定